Abolir les privilèges modernes : pour une renaissance civique locale

Il m’arrive souvent, comme maire d’un village, de mesurer à quel point nos vies locales racontent en miniature les grandes fractures du pays. Un service public qui ferme, un médecin qui s’en va, une route qui s’abîme : à chaque fois, c’est un peu de confiance qui s’érode. Et pourtant, sous cette fatigue, je sens […]

Il m’arrive souvent, comme maire d’un village, de mesurer à quel point nos vies locales racontent en miniature les grandes fractures du pays. Un service public qui ferme, un médecin qui s’en va, une route qui s’abîme : à chaque fois, c’est un peu de confiance qui s’érode. Et pourtant, sous cette fatigue, je sens toujours le même désir de justice, de reconnaissance, de sens partagé.

C’est dans cet état d’esprit que j’ai découvert Privilèges, d’Alice de Rochechouart.

Elle écrit :

« Les privilèges sont le système d’avantages injustes dont bénéficient certains groupes sociaux au détriment des autres, et qui révèlent les rapports de domination entre les individus. »

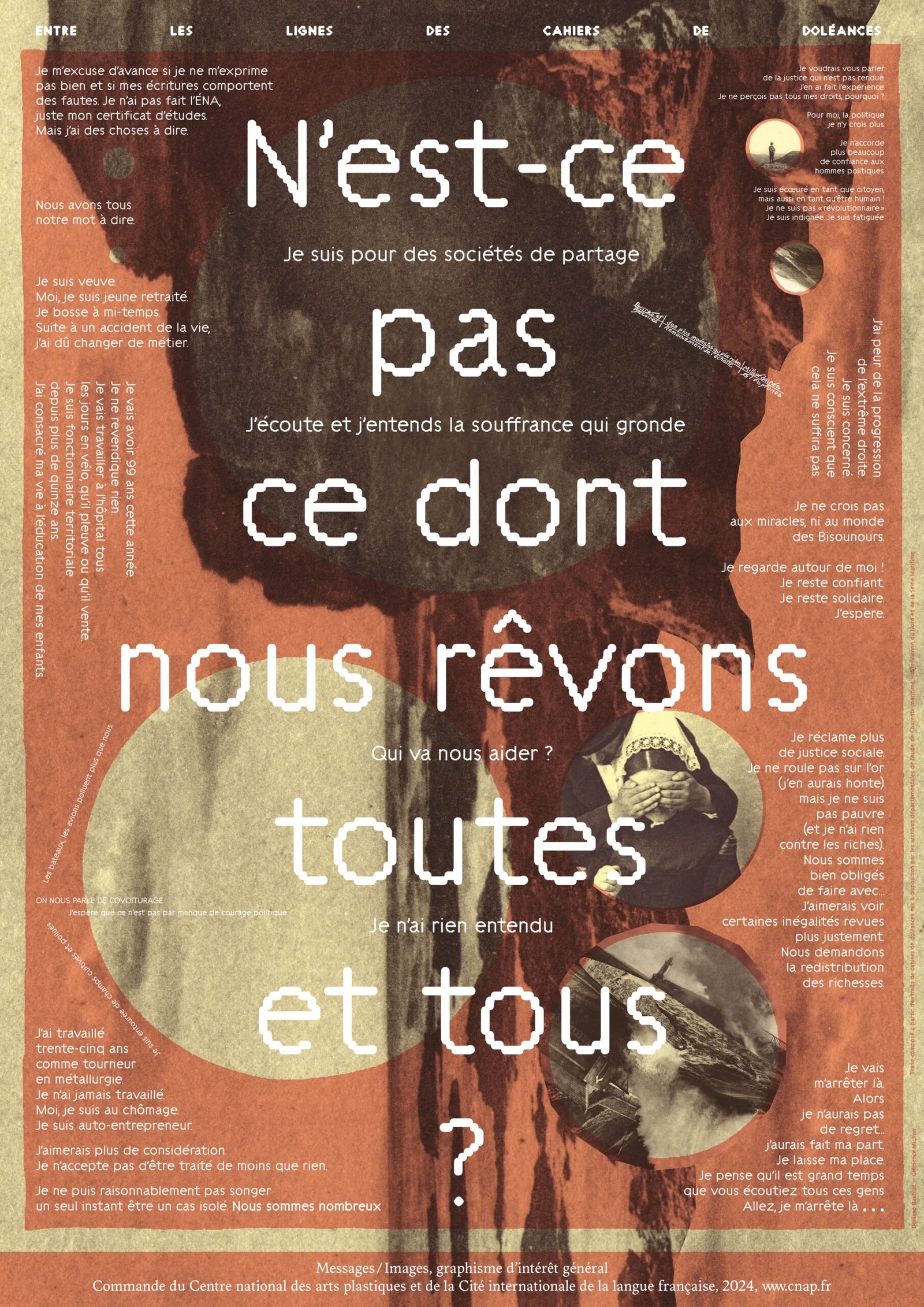

Cette phrase dit beaucoup de notre époque. Elle résonne avec les cahiers de doléances de 2018-2019, où des milliers de citoyens ont exprimé ce sentiment d’injustice : l’impression que certains décident pour tous, que d’autres vivent hors des règles communes, et que la République a perdu un peu de son égalité fondatrice.

Regarder en face nos privilèges

Lire Privilèges, c’est accepter de se regarder dans le miroir. Car les privilèges ne concernent pas seulement les puissants : ils traversent nos institutions, nos métiers, nos vies. Le privilège de maîtriser le langage administratif quand d’autres s’y perdent, de disposer d’un réseau, d’un micro, ou d’un diplôme qui ouvre des portes. Reconnaître ces déséquilibres, ce n’est pas se culpabiliser, c’est comprendre comment ils minent la confiance collective.

Des doléances à la délibération. Les cahiers de doléances, en 2019, portaient une énergie rare : celle de citoyens qui voulaient être entendus, mais surtout reconnus comme capables de penser et d’agir ensemble.

Cette énergie populaire, je crois qu’il faut la prolonger. C’est tout le sens des États Généraux Communaux (EGC) : recréer, à l’échelle locale, des lieux où l’on parle de ce qui nous dépasse, où l’on débat de ce qui nous divise, et où l’on imagine ce que nous pouvons reconstruire.

Les États Généraux Communaux ne sont pas un dispositif de plus. Ils sont une tentative de refonder la démocratie par le bas, à partir de la parole des habitants, des élus, des acteurs de terrain. Parce que le local n’est pas qu’un échelon administratif : c’est un espace de vie où la question du pouvoir — qui l’exerce, au nom de qui, et comment — peut enfin redevenir collective.

Réinventer le développement local

Le “développement local” ne peut plus se limiter à la technique, à la performance ou à l’économie.

Il doit redevenir politique, interroger les rapports de domination, redonner confiance, et ouvrir un horizon d’émancipation partagée… avec le vivant. C’est cette ambition que portent les États Généraux Communaux : faire du local un laboratoire de justice sociale, écologique et démocratique.

Abolir les privilèges modernes ne se fera pas par décret. Mais on peut, dès aujourd’hui, rouvrir des lieux de parole et de courage civique. C’est cela, l’esprit des États Généraux Communaux : remettre la République sur ses pieds, à partir de ses communes. Retrouver, au cœur des territoires, cette idée simple et forte : que la justice commence par la conversation.